Histoire de Carthage et de la civilisation cartaginoise

Carthage

Carthage est maintenant une ville tunisienne située au nord-est de la capitale "tunisenne " Tunis

La ville possède encore de nombreux sites archéologiques, romains pour la plupart, classés au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979

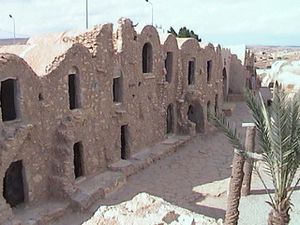

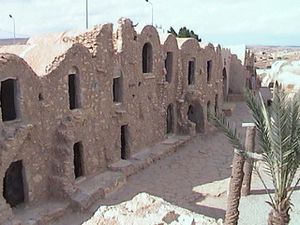

"Carthage fut une grande cité cosmopolite de l'antiquité peuplée de Phéniciens, où se cotoyaient Grecs, Berbères d'Afrique du Nord, Ibères d'Espagne, et d'autres peuples des territoires carthaginois : Sardaigne, Sicile, Baléares. Y vivaient aussi des gens venus d'Afrique Noire par les côtes Atlantiques ou les routes des oasis, reprises plus tard par les Romains. Carthage semble s'être développée à partir de la colline de Byrsa, citadelle et centre religieux de la ville, puis elle s'étendit dans la plaine côtière, avec les nécropoles, les ports et les ateliers en périphérie. Enfin, elle étendit ces faubourgs dans les collines du nord, comme celui de Mégara. Carthage fut construite selon un plan assez ordonné, aux rues rectilignes, sauf dans les collines où l'urbanisation était cependant pensée.

Ses quartiers d'habitations furent en partie construits avec une sorte de ciment mêlé à des tessons de céramiques pour former le sol de certaines pièces et certains murs, maisons pourvues de couloirs, avec la trace d'escaliers de bois pour monter dans les étages. Les habitations étaient alimentées en eau par des citernes souterraines qui recueillaient l'eau de pluie à partir d'une cour centrale".[1]

"Carthage fut fondée en 814 avant J.-C. par des marins de Tyr - bien après Gadès et Utique qui furent fondées par les Phéniciens dans l'actuelle Tunisie, entre le XIIe et le Xe siècles avant Jésus-Christ - sur une presqu'île entourée de lagunes, au nord de l'actuelle Tunis. Au sommet de sa gloire, la cité compte 700 000 habitants si l'on en croit Strabon, un historien romain du IIe siècle av. J.-C. Carthage dominait la Méditerranée occidentale par le biais de ses comptoirs en Afrique, en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares et en Espagne (sans compter de petites îles comme Malte, les îles éoliennes (ou îles Stromboli), les îles Pélagies), et par le contrôle qu'elle exerçait sur d'anciens établissements phéniciens, tels Lixus (actuelle Mauritanie), Mogador (actuelle côte atlantique du Maroc), le port de Gadir (Gadès), (aujourd'hui Cadix en Espagne) et le port d'Utique en Afrique du nord. Grâce à son monopole du commerce et de la navigation en Méditerranée occidentale, la cité jouissait d'un accès total aux métaux, aux ressources humaines et agricoles de régions entières. ? l'aube de la première guerre punique, Carthage contrôlait en Afrique du nord un territoire d'environ 73 000 km et une population de près de quatre millions d'habitants." [1]

Navigation et commerce :

"Les Carthaginois furent de fabuleux marins. L'historien latin Pline l'Ancien écrivait à leur propos : « les Puniques inventèrent le commerce ». Comme Tyr, Carthage fait le négoce des métaux, notamment avec les comptoirs en Hispanie du sud, dans le royaume de Tartessos. Un texte raconte d’autre part le prodigieux voyage du suffète Hannon qui longea les côtes du continent africain jusqu'au golfe de Guinée. Ce voyage est connu sous le nom de Périple de Hannon. Parti de Carthage avec de nombreux navires pour établir une colonie, il aurait franchi les colonnes d'Hercule (détroit de Gibraltar) et aurait longé la côte de l'Afrique occidentale jusqu'à une limite sujette à conjectures, vraisemblablement aux environs du tropique du Cancer mais peut-être jusqu’au golfe de Guinée, en vue du Mont Cameroun. Revenu à Carthage, il fit graver la relation de ce voyage dans le temple de Baal-Moloch. On prête également aux Carthaginois d'autres périples comme celui d'Himilcon vers la Grande-Bretagne. Ces voyages d'exploration peuvent s'expliquer par la recherche de minerais et de nouveaux débouchés commerciaux : l'étain de Grande-Bretagne ou d'Espagne, l'or et autres matières premières d'Afrique Noire.Leur maîtrise de la mer s'explique par leur maîtrise des techniques navales. Ainsi, la trirème (galère à 3 rangs superposés de rameurs) serait une invention phénicienne. Excellents constructeurs de navires, ils purent construire grâce à leur flotte un empire maritime, que certains ont pu comparer à celui de Venise La grande république africaine était si jalouse de sa puissance maritime et commerciale qu'elle n'hésitait pas à violer le droit des gens pour empêcher la concurrence; elle ne permit jamais à d'autres vaisseaux que les siens de pénétrer dans l'Atlantique dont elle s'arrogea le monopole et l'on raconte qu'un navire carthaginois, suivi par un vaisseau romain, aima mieux s'engager dans une fausse direction et se faire échouer plutôt que de révéler sa route à un rival".[1]

"Le commerce des Carthaginois se faisait comme celui des Phéniciens uniquement par voie d'échanges, le simple troc. Carthage ne commença à avoir des monnaies qu'au IVe siècle, pour son commerce avec les Grecs de Sicile".[1]

"Le commerce fut, plus que jamais, protégé par l’ةtat. Des conventions diplomatiques et une surveillance très rigoureuse écartèrent les marchands étrangers de presque toutes les côtes où la République avait des possessions. Ces monopoles et l’existence de nombreuses colonies maritimes, qui furent surtout des lieux de trafic, sont des preuves non douteuses de l’activité du commerce carthaginois en Occident. Comme il se faisait par échanges, les importations devaient compenser les exportations. Cependant les découvertes archéologiques ne nous ont guère instruits sur cette question : dans l’Afrique du Nord, en arrière du littoral, les produits de l’industrie punique qui auraient pu résister au temps manquent presque entièrement. Cette industrie était de qualité trop inférieure pour faire concurrence aux produits grecs, là où ceux-ci se vendaient en toute liberté ; à Carthage même, ils étaient fort appréciés. Il est donc vraisemblable qu’en Italie, chez les Grecs, en Orient, les Carthaginois importaient surtout des matières premières. On peut supposer que les principales sources de leur richesse furent des métaux : l’étain de la presqu’île de Cornouaille, l’argent du Sud de l’Espagne, l’or africain. Sources qui n’étaient pas intarissables."[2]

"En Sicile et en Italie, les Carthaginois vendaient surtout des esclaves noirs, de l'ivoire, des métaux et des bois précieux, des pierres fines, des tissus orientaux, et toutes sortes de produits manufacturés; en Espagne, Carthage allait chercher le cuivre, et les mines de Huelva et des environs furent exploitées pour son compte. L'Afrique centrale lui fournissait des défenses d'éléphants, de la poudre d'or et des dattes. Sur la côte occidentale de l'Afrique où elle avait près de 300 comptoirs, elle tenait des marchés où elle échangeait contre les produits du Soudan et du Congo des armes, des poteries, du sel. Les grecs leur donnaient la réputation de vendre bibelots et verroteries en échange de produits de valeur ou matières premières issues des régions qu'ils abordaient. Enfin, ses navires allaient chercher le cuivre, l'étain et même l'ambre jaune dans les îles Sorlingues ou Cassitérides, sur les côtes de l'Angleterre et, dit-on, jusque sur les bords de la mer Baltique. Nombres d'objets et bibelots phéniciens d'inspiration diverses (grecque, égyptienne ...) ont été retrouvés dans les sites qu'ils fréquentèrent."[1]

Agriculture

"Les Phéniciens d’Orient étaient d’excellents agriculteurs. Dans la bande étroite qu’ils occupaient entre la Méditerranée et le Liban, en arrière des villes de la côte, Tyr, Sidon,Byblos, etc., s’étendaient des cantons fertiles, qui furent merveilleusement fécondés par le travail des hommes. On y cultivait les céréales et surtout la vigne, l’olivier, d’autres arbres fruitiers.Les Carthaginois, eux aussi, s’adonnèrent avec succès à l’agriculture"[2]

"La réussite de Carthage s'explique aussi par ses prouesses en matière d'agriculture en Afrique du nord, ce qui lui procura richesse et développement. Les Carthaginois surent développer les techniques agricoles parmi les plus efficaces de l'Antiquité. Elles furent reprises par les Romains à travers la traduction en latin du traité du punique Hannon. Carthage sut développer son hinterland tunisien, territoire dévolu à l'agriculture supérieur en superficie à celui de Rome et de ses alliés réunis, et encore fertile de nos jours, développant outre la culture du blé, celles de l'amande, de la figue, de l'olivier, de la grenade (perçue comme un fruit punique par les Romains), de la vigne. Ces plantes étaient déjà présentes à l'état sauvage dans la région, mais les Phéniciens y apportèrent les plants qui leur permirent d'en faire une production d'exportation dans tout le bassin méditerranéen : on a trouvé des traces de produits agricoles puniques en Grèce."[1]

"Le Carthaginois conseillait d’espacer largement les arbres : « En Afrique, dit encore Pline, — je laisse aux auteurs la

responsabilité de ce qu’ils avancent, — il existe beaucoup d’oliviers qu’on appelle milliaires, d’après le poids de l’huile

qu’ils produisent chaque année(1). Aussi Magon veut-il que les arbres soient séparés par un intervalle de 75 pieds [22 m.20] en tous sens, et de 45 [13 m. 32] au moins dans un sol maigre, dur, exposé aux vents. » Ces espacements ne sont pas excessifs on laisse aujourd’hui des intervalles de 24 mètres

dans la région de Sfax(2). Quant au rendement de 1000 livres (327 kilogrammes), Pline se refuse à l’admettre, et il a certainement raison. Peut-être s’agissait-il, dans le texte original de Magon, soit d’unités de poids inférieures aux livres romaines, soit du poids des olives récoltées, non du poids de l’huile(3)."[2]

Gouvernement

"C’est bien sûr grâce à une organisation politique stable et élaborée que Carthage a pu connaître un développement économique d’une telle ampleur.

Carthage ne nous est connue que par ses ennemis, les Grecs et les Romains, qui ne se sont pas fait défaut de médire de ses institutions et de ses lois qu'ils n'ont d'ailleurs qu'imparfaitement connues. C'est aussi à leurs calomnies qu'est due la réputation de perfidie que l'on fit dans l'Antiquité aux Carthaginois. C'est donc à travers le prisme du témoignage infidèle ou incomplet des écrivains grecs et latins que les historiens ont pu essayer de reconstituer la vie intime de la grande cité africaine.

De même que Rome, Carthage fut une République aristocratique; la noblesse y était basée sur la fortune plutôt qu'héréditaire :

« On pense à Carthage, dit Aristote, que celui qui peut exercer une fonction publique doit avoir non seulement de grandes qualités, mais encore de grandes richesses. "

Les fonctions publiques n'étaient pas rétribuées : les riches seuls pouvaient les exercer. Elles se perpétuaient parfois dans les familles qui réussissaient, en dépit des hasards du commerce, à conserver de génération en génération une grande fortune. C'est ainsi que les familles des Magon et des Barca fournirent de père en fils des magistrats et des généraux.

Le gouvernement de forme républicaine donc, similaire à celui de Rome, était composé d’un Sénat, et de deux suffètes (littéralement juges, mais les Romains les appelaient reges, c'est-à-dire rois) élus chaque année.

Le Sénat, composé, comme celui de Tyr, de 300 membres de l'aristocratie, représentant les tribus entre lesquelles les citoyens étaient répartis, avait la haute direction de toutes les affaires publiques et il délibérait sur toutes les questions intéressant l'ةtat; il décidait de la paix ou de la guerre. Cette assemblée souveraine était partagée en différentes sections. Une première section de trente membres, réglait l'ordre du jour des délibérations du Sénat, préparait les projets de loi. Une seconde section, le conseil des Dix, se composait, comme son nom l'indique, de dix sénateurs chargés d'assister et de contrôler les suffètes dans leur exercice du pouvoir. Cette sorte de conseil des ministres était très puissante, et ce furent ses membres que Malchus fit mettre à mort après avoir forcé les portes de Carthage vers l'an 520 avant notre ère.

A l'époque où les généraux de la famille de Magon devinrent tout puissants par leur ascendant sur les soldats, le Sénat ombrageux créa un nouveau conseil chargé de contrôler la conduite des commandants d'armées :

« La famille de Magon, raconte Justin, menaçant la liberté par sa trop grande puissance, on choisit parmi les sénateurs, cent juges qui eussent à demander compte de la conduite des généraux à leur retour. »

Ce conseil des Cent devint permanent et c'est lui que les écrivains grecs appellent γερουσια; il avait en quelque sorte la police de l'ةtat comme attributions; il grandit sans cesse en importance, se transforma en un tribunal d'inquisition et d'oppression tyrannique qui souvent délibérait la nuit dans des réunions secrètes. Hannibal eut à lutter contre ce tribunal qu'il parvint cependant à réformer. On pense que ces suffètes exerçaient à la fois le pouvoir judiciaire et exécutif, non le pouvoir militaire, exercé par des chefs élus séparément chaque année par l'Assemblée du peuple et recrutés dans les grandes familles de la cité. Les suffètes étaient assistés par un Conseil des Anciens, dont les membres étaient recrutés parmi les sénateurs ; ils furent choisis au début dans la famille des Magonides puis dans celle des Hannonides. Il est probable que le Sénat était composé par les membres de ces familles influentes, mais on ne sait si les suffètes étaient élus par ces oligarques ou par tout le peuple. Ces inconnues ne nous permettent pas de déterminer quel était le degré de démocratie dans l'ancienne Carthage ; il semble cependant acquis que les principales familles de marchands exerçaient l'essentiel du pouvoir réel.Dans l'administration de la république, le parti aristocratique était représenté par les deux suffètes et le Sénat, le parti démocratique par l'Assemblée Populaire.

L'Assemblée du Peuple se composait non point de tout le peuple, mais seulement des timuques, c’est-à-dire des citoyens qui possédaient le degré de fortune auquel était attachée la jouissance des droits politiques. Cette assemblée ne pouvait dans l'origine qu'approuver ou rejeter les propositions que le Sénat voulait bien lui faire. Mais elle empiéta petit à petit sur les prérogatives du Sénat, finit par avoir des représentants ou des défenseurs dans les assemblées aristocratiques, et ce fut la faction populaire qui maintint longtemps les Barca au pouvoir. Son intervention irrégulière dans les affaires publiques jeta le désordre et la confusion dans l'exercice du gouvernement et ne fit que précipiter la ruine de la République."[1]

La littérature

"Le Carthaginois ne différait du Phénicien proprement dit que par quelques particularités grammaticales. Cette langue servit de fond linguistique et culturel commun aux Phéniciens d'occident, dont le centre économique et culturel devint Carthage la punique. Cette langue sera aussi utilisée tant par les élites que par les populations des régions sous influence punique : Numidie et autres régions berbères du Maghreb, Ibères et autres populations du royaume de Tartessos (dans le sud de l'Espagne), et sera véhiculée en profondeur dans leurs territoires. Cette langue fut présente, même si le latin était devenu prépondérant, incontournable, jusqu'à l'arrivée des envahisseurs arabes, au VIème S. ap. J.-C., cette langue déclinante étant encore utilisée comme patois local dans certaines régions.

Les Carthaginois avaient une littérature considérable qui a presque entièrement péri. Il existe cependant un grand nombre de stèles, et tout un corpus d'inscriptions.Après la prise de la ville par les Romains en 146, la bibliothèque fut répartie entre les différents princes africains, alliés de Rome, qui parlaient ou comprenaient la langue punique. Une exception toutefois fut faite pour le traité de Magon sur l'agriculture et l'économie rurale, qui fut emporté à Rome et traduit quatre fois en latin, dont la première par ordre du Sénat romain, puis aussi en Grec; celui d'Hamilcar avait été également traduit en Grec. Ces traductions-mêmes sont perdues en grande partie; mais tous les auteurs romains qui traitent d'agronomie, Caton, Pline, Columelle, parlent de l'ouvrage de Magon; ils en font les plus grands éloges et ils en citent des passages qui justifient cette réputation.Carthage eut un philosophe, Hasdrubal, qui alla étudier en Grèce sous le nom de Clitomaque; elle eut aussi des historiens nationaux dont Salluste consulta les écrits dans la bibliothèque du roi Hiempsal : il ne nous en reste que quelques citations en traduction latine.On honorait aussi d'un culte spécial un dieu-enfant, Joel, le Tammuz-Adonis des Phéniciens, et Melqart, assimilé à Héraclès. Chaque année, Carthage envoyait à Tyr une députation chargée d'aller offrir un sacrifice solennel au dieu et de consacrer dans ce sanctuaire de la métropole la dîme du butin pris sur l'ennemi. Nous connaissons encore, mais seulement de nom, d'autres divinités carthaginoises : Rabbat-Umma, «la grande-mère», Baalat-Haedrat «la maîtresse du sanctuaire», Astoret, Illat, Sakôn, Aris, Tsaphon, qui ne sont peut-être que d'autres appellations de Tanit, d'Eschmoun, de Melqart et de Ba’al-Hammon."[1]

La religion

"La religion des Carthaginois et de leurs colonies était celle des Phéniciens. Elle était affaire d'état, publique. Les prêtres n'intervenaient pas directement dans la politique intérieure ou extérieure de Carthage (ils ne jouent par exemple aucun rôle dans les guerres puniques mettant aux prises romains et carthaginois).

Au sommet du panthéon, il y avait une triade divine formée de Ba’al Hammon - « Ba’al le brûlant » ou Moloch, identifié à Cronos – Saturne par les Grecs et les Romains, de Tanit, la déesse céleste et lunaire à rapprocher de l'Astartéphénicienne, et assimilée à Artémis ou Junon, enfin d'Eschmoun assimilé Esculape.

Dans les inscriptions puniques, Tanit est souvent qualifiée de Rabbat Tanit, « la grande Tanit », ou Tanit Pené Ba’al, «Tanit la face de Ba’al». EIle était la divinité poliade de Carthage et elle tenait le premier rang dans le panthéon, même avant Ba’al-Hammon. Dans le traité d'Hannibal avec les Grecs, elle est appelée le génie (δαιμον) de Carthage. Elle a pour symbole le croissant lunaire. Ba’al(4)-Hammon, le grand dieu de toute la Libye, est parfois figuré sous la forme d'un vieillard dont le front est orné de cornes de bélier, et cet animal accompagne souvent la statue du dieu. Diodore décrit ainsi la statue colossale du temple de Ba’al-Hammon : « Elle était de bronze, avec les bras étendus en avant et abaissés; ses mains, dont la paume était en dessus, étaient inclinées vers la terre, afin que les enfants qu'on y plaçait tombassent immédiatement dans un gouffre plein de feu.(5) » A l'époque romaine, le culte de Ba’al adoptera des traits de Jupiter, déité majeure du panthéon romain.".[1]

---------------------------------

Notes

(1). « In Africa... miliarias vocari mullas narrant a pondere olei quod forant annuo proventu. »

(2). P. Bourde, Rapport sur les cultures fruitières et en particulier sur la culture de l’olivier dans le centre de la Tunisie (Tunis, édit. de 1899), p. 43, n. 1. Les intervalles sont bien moindres dans le Nord de la Tunisie. Caton (De agri cullura, 6) conseille 25-30 pieds ; Columelle (V, 9, 7), des intervalles différents selon les terres, de 25 à 60 pieds.

(3). En admettant 327 kilogrammes d’olives et un rendement de 20 p. 100 d’huile (chiffre maximum pour la fabrication indigène actuelle), cela ferait 65 kg. 4. par arbre, c’est-à-dire un peu plus de 71 litres. Dans la région de Sfax, des oliviers en plein rapport peuvent donner 90 litres. « Certains arbres produisent jusqu’à 200 litres. Ils sont rares. On n’en compte pas plus d’un à deux sur cent, dans les plus belles olivettes » (Bourde, l. c., p. 35).

(4) Le terme punique ba’al signifie également en phénicien "maître", "seigneur", "citoyen". Ce n'est pas exclusivement un terme à connotation religieuse : on retrouve le terme ba’al dans plusieurs prénoms carthaginois (Hannibal, Hasdrubal), de même qu'on retrouve dans le nom Hamilcar la même racine que dans le nom du dieu Melqart, auquel il est lié.

(5) Comme les Phéniciens, les Carthaginois admettaient, nous disent les auteurs romains, les sacrifices d'enfants. Ces immolations se seraient renouvelées chaque année devant la statue de Baal-Hammon. Après avoir rappelé la férocité des Carthaginois envers leur prisonnier Regulus, Valère Maxime raconte qu'à Carthage, on immolait des prisonniers de guerre à l'occasion de la cérémonie du lancement d'un navire ou lorsqu'on devait entreprendre une expédition maritime. Ces sacrifices humains, sortes de baptême des vaisseaux, s'accomplissaient en faisant écraser les malheureux entre la carène du navire et la jetée du port. Ces pratiques supposées auraient persisté même pendant la domination romaine à Carthage et n'auraient disparu que sous l'action du christianisme.

************************************************** *****

Nos ancêtres les Berbères : Histoire des berbères

Les Amazigs, "les hommes libres"

« De nombreux chercheurs ont pensé et écrit que Amazig signifiait "homme(s) libre(s) " .Ce terme est employé par un certain nombre de groupes berbérophones pour se désigner eux-mêmes. »[Encyclopédie berbère IV, 1987, p 562-568.] AMAZI½, "(le/un) Berbère" par Salem CHAKER p.5

Le passé Berbère remonte à la nuit des temps mais si les Berbères revendiquent une présence au Maghreb, vieille de plus de cinq mille ans, leur nom n’est apparu qu’en des temps beaucoup plus proches de nous. Leur communauté s’étend de la frontière égyptolibyenne à l’Atlantique et des côtes méditerranéennes au Niger, au Mali et au Burkina.

Les populations qui s’installent peu après dans la région, probablement originaires d’Europe et d’Asie,donnent naissance aux ancêtres des Berbères. On sait peu de choses de ces peuples, dont la langue dite libyque est quasi indéchiffrable et présente des similitudes avec le Tifinagh des Touareg. [1]

Les carthaginois, qui commercent pendant plusieurs siècles avec les Berbères, leur apportent non seulement l’or, la vigne et certaines méthodes agricoles, mais aussi de nouveaux rites religieux. Au IIIème siècle av. J.C., sur le peuple des Massyles établis entre Constantine et l’actuelle frontière tunisienne, règne le premier roi berbère connu, Masinissa, qui avec l’alliance des Romains, fonde le royaume de Numidie.[1]

Les Berbères possèdent une écriture alphabétique (consonantique) qui leur est propre depuis l'Antiquité. Les inscriptions les plus anciennes ont pu être datées du VIe siècle avant J.C. (Camps, 1978). Cette écriture est attestée durant toute l'Antiquité, aux époques punique et romaine. Le témoignage le plus explicite et le plus exploitable en est l'ensemble des inscriptions bilingues, punique/libyque puis latin/libyque (Cf. RIL). Cette écriture est précisément mentionnée par des auteurs1 latins tardifs du Ve et VIe siècle après J.C.

la langue berbère :Tamazight

« Le berbère est l'une des branches de la grande famille linguistique chamito-sémitique (ou "afro-asiatique", selon la terminologie américaine initiée par J. Greenberg), qui comprend, outre le berbère : le sémitique, le couchitique, l'égyptien (ancien) et, avec un degré de parenté plus éloigné, le groupe "tchadique". Le berbère peut être considéré comme la langue "autoch-tone" de l’Afrique du Nord et il n’existe actuellement pas de trace positive d’une origine exté-rieure ou de la présence d’un substrat pré-/non-berbère dans cette région. Aussi loin que l’on puisse remonter, le berbère est déjà installé dans son territoire actuel. La toponymie notam-ment n’a pas permis jusqu’ici d’identifier un quelconque sédiment pré-berbère.» [paru sous le titre : « Le berbère », in Les langues de France (sous la direction de Bernard Cer-quiglini), Paris, PUF, 2003, p. 215-227.] LA LANGUE BERBERE par Salem CHAKER p.1

Le berbère était en contact avec de nombreuses langues exterieurs comme le punique avec Carthage le latin avec les romains,l'arabe après la conquete arabe du nord africain et enfin avec le français.

« Une écriture "nationale" ancienne, pérenne et identitaire Les Berbères possèdent une écriture alphabétique (consonantique) qui leur est propre depuis l'Antiquité. Les inscriptions les plus anciennes ont pu être datées du VIe siècle avant J.C. (Camps, 1978). Cette écriture est attestée durant toute l'Antiquité, aux époques punique et romaine. Le témoignage le plus explicite et le plus exploitable en est l'ensemble des inscriptions bilingues, punique/libyque puis latin/libyque (Cf. RIL). Cette écriture est précisément mentionnée par des auteurs (1) latins tardifs du Ve et VIe siècle après J.C.

On est donc assuré que l'alphabet berbère a perduré en Afrique du Nord proprement dite au moins jusqu'à la fin du monde antique.

Dans l'état actuel de la connaissance,on peut cependant admettre comme hypothèse raisonnable que sa disparition dans la zonenord du monde berbère se situe entre ± 550 et ± 750 après J.C.

En revanche, son utilisation a perduré chez les Touaregs qui la dénomment tifinagh ou tifinaɣ , nom féminin pluriel issu de tafineɣ t/tafineq). Chez eux, cette écriture a une fonction essentiellement ludique (messages amoureux, jeux langagiers) et symbolique (marques de propriété, signatures) ; son usage utilitaire était et reste limité à la rédaction de courts messages. Elle n'a pas servi à fixer la mémoire historique ou la littérature de ce groupe berbérophone. Elle est cependant investie de valeurs socio-symboliques extrêmement fortes, au point que les Touaregs se dénomment eux-mêmes souvent Kel tefinaɣ "les gens des tifinagh" car ils perçoivent nettement cet alphabet comme une "écriture nationale" qui les distingue à la fois des Arabes (qui ont leur alphabet propre) et des Négro-africains (censés ne pas avoir d'écritures spécifiques).

Durant la période antique, l’usage de cette écriture était également sans doute assez restreint puisqu'elle ne nous est parvenue qu'à travers des inscriptions funéraires et votives.

L'écrasante majorité des documents libyques est constituée par des inscriptions tombales,très brèves, qui semblent contenir essentiellement des noms propres. Quelques rares inscriptions (2), dans des abris sous roche, qui ont certainement été des lieux de culte, ont un caractère magico-religieux. Un petit groupe d’inscriptions libyques, fortement influencées par les usages épigraphiques puniques (les grandes inscriptions monumentales de la Tunisie du Nord, Dougga : RIL 1 à 12) esquissent même un embryon d'usage officiel de l'écriture berbère puisqu’il s’agit de dédicaces monumentales municipales, en l’honneur de monarques ou de dignitaires numides.

Dans l'Antiquité, cette écriture a eu certainement aussi une fonction identitaire ("berbère") puisque des inscriptions en libyque sont consacrées à des rois berbères (Massinissa), à des dignitaires de rang divers et que de nombreux "indigènes" ont éprouvé le besoin de rédiger les épitaphes de leurs proches en libyque – alors qu'ils avaient bien

entendu l'écriture punique ou latine à leur disposition. L'existence de bilingues latin/libyque,qui semblent avoir été les épitaphes de Berbères ayant servi dans l'armée romaine, confirme la persistance de cette fonction identitaire de l'écriture libyque, y compris pendant la période romaine. Des inscriptions funéraires comme RIL 146 où le même personnage est dénommé : C. Iulius G(a)e(tu)lus dans la version latine et KTH W MSWLT dans le texte libyque confirment à la fois le maintien d'un système anthroponymique libyque parallèle et étranger à l'"état-civil" romain et la persistance d'une conscience identitaire "libyque" forte, se manifestant à travers l'usage de la langue et de l'écriture locales. On a donc bien affaire à une véritable "écriture nationale" berbère puisqu'on en rencontre des traces anciennes dans toute l'aire d'extension de la langue berbère – de la Libye au Maroc, de la Méditerranée au Sahara central –, et que, dans l’Antiquité comme dans la période contemporaine, elle a une fonction de marquage identitaire nette. »[Colloque annuel de la SHESL, Lyon-ENS, samedi 2 février 2002] L’ECRITURE LIBYCO-BERBERE. Etat des lieux, déchiffrement et perspectives linguistiques et sociolinguistiques par Salem CHAKER

Les berbères et l'Islam

Bien des régions, supportant mal l’omnipotence des fonctionnaires de l’Empire Bysantin et l’extrême centralisation du système, vont faire bon accueil aux idées prônant l’égalité et l’indépendance financière et commerciale apportées par l’Islam. Il semble que, dans leur offensive contre les Byzantins, les troupes arabo-musulmanes, conduites par Oqba ibn Nafi,atteignent l’Atlantique dès 681.

Pendant une longue période, l’armée musulmane n'a contrôlé qu’une partie de la côte maghrébine à cause de la résistance de queslques tribus berbères . Mais elle a fini par contourner ses opposants et par poursuivre sa conquête. En 711, ses troupes, qui étaient devenues entre-temps majoritairement berbères et mêmes dirigées par un officier berbère (Tariq Ibn Ziyad, qui a donné son nom à Gibraltar), débarquent sur la péninsule Ibérique, mettent en déroute l’armée des Wisigoths et entreprennent la conquête du territoire.

Les almoravides

Les souverains almoravides sont issus d’un groupe de tribus berbères, les Sanhadja,nomadisant dans le Sahara, entre Sénégal, Niger et Sud marocain, et converties à l’islam à la fin du IXe siècle.[1]

Les Almohades

Dès 1121, cependant, la puissance almoravide est déstabilisée par le soulèvement des Almohades, au Maroc. En 1147, ces derniers renversent les Almoravides, qui maintinrent toutefois un royaume aux Baléares, jusqu’en 1202.

Les Almohades (en arabe, al-Muwahhid, « qui proclame l’unité divine »), dynastie berbère musulmane, issue d’un mouvement de réforme religieuse, règnent sur le Maghreb et l’Espagne musulmane de 1147 à 1269.[1]

Les Mérinides (1269-1465)

Nomades originaires des hauts plateaux du Maroc oriental, les Beni Merin étendirent leurs pouvoirs à la suite des Almohades dont l'empire se désagrégeait. Une nouvelle capitale, Fès Djedid, est fondée en 1276 par Abou Youssef Yakoub. Grand défenseur de l'orthodoxie religieuse, il entreprit la construction de nombreuses mosquées et médersas, foyers intellectuels dont l'importance ne fera que grandir. Ces universités coraniques témoignent également d'un art nouveau : l'art hispano-mauresque, dont le degré de raffinement caractérise la période mérinide. Grenade, sauvée, connaît son âge d'or.

Abou el Hassan, troisième et plus valeureux des souverains mérinides, contrôlera l'empire de 1331 à 1349. En 1347, il parvient à reconstituer un empire berbère s'étendant de Tunis aux rivages de l'Atlantique. Son fils Abou Inan perd Algérie et Tunisie. Après sa mort, en 1358, le pouvoir s'affaiblit, victime de luttes intestines, et le Maroc se replie sur lui-même.[3]

Les Wattassides (XVème siècle)

Après avoir régenté les Mérinides, les Wattassides les supplantent en 1472.

Au même moment, l'Europe est prise d'une fièvre conquérante : les Portugais s'emparent de Ceuta (1415) et de Tanger (1471) et créent bientôt des comptoirs sur la côté atlantique. Grenade reconquise (1492), les Espagnols s'installent à Melilla (1497). C'est alors que naît un mouvement de résistance nationale cimentée par l'idée de guerre sainte. Un pouvoir chérifien prend une importance croissante et donnera naissance à la dynastie des Saadiens (1572-1603). [3]

Les Saadiens (XVIe-XVIIe siècle)

Originaires de la vallée du Draa, les Saadiens éliminent les Wattassides et préservent une indépendance menacée par les royaumes européens et la Sublime Porte. Partis de Taroudant, ils occupent le Sous, Marrakech et Fès, reprennent certains comptoirs aux Portugais puis conquièrent Tombouctou.

Devenue leur nouvelle capitale, Marrakech s'enorgueillit bientôt d'une cour brillante et riche en créations artistique (palais el Badi). A la mort de Ahmed Al-Mansour (1603), le chaos s'installe et les confréries deviennent de plus en plus influentes. Le pays sera divisé en plusieurs principautés qui vont s'affronter jusqu'à l'avènement de la dynastie des chérifs alaouites, au milieu du XVIIème siècle.[3]

Les Alaouites

Originaires du Tafilalet des descendants d'Ali, les Alaouites fonderont au XVIIe siècle une dynastie qui règne encore aujourd'hui sur le Maroc.

Moulay Ismaïl (1672-1727), le souverain le plus célèbre de cette dynastie, réorganisa le Maroc après avoir pacifié les tribus rebelles et vaincu chrétiens et ottomans. Roi bâtisseur, il fonda Mekhnès et y installa sa capitale, affermissant ainsi le pouvoir central. [3]

Notes&Références

(1)Notamment Fulgentius (Fulgence le mythographe) et Corippus au 6e siècle.

(2)L’ une des plus importantes est celle d'Ifigha en Kabylie : Cf. RIL 848 ou Musso & Poyto, 1969, pp. 10-11.

En savoir plus sur http://metlinebledi.e-monsite.com/pa...TASfgo9xz2U.99

Carthage

Carthage est maintenant une ville tunisienne située au nord-est de la capitale "tunisenne " Tunis

La ville possède encore de nombreux sites archéologiques, romains pour la plupart, classés au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979

"Carthage fut une grande cité cosmopolite de l'antiquité peuplée de Phéniciens, où se cotoyaient Grecs, Berbères d'Afrique du Nord, Ibères d'Espagne, et d'autres peuples des territoires carthaginois : Sardaigne, Sicile, Baléares. Y vivaient aussi des gens venus d'Afrique Noire par les côtes Atlantiques ou les routes des oasis, reprises plus tard par les Romains. Carthage semble s'être développée à partir de la colline de Byrsa, citadelle et centre religieux de la ville, puis elle s'étendit dans la plaine côtière, avec les nécropoles, les ports et les ateliers en périphérie. Enfin, elle étendit ces faubourgs dans les collines du nord, comme celui de Mégara. Carthage fut construite selon un plan assez ordonné, aux rues rectilignes, sauf dans les collines où l'urbanisation était cependant pensée.

Ses quartiers d'habitations furent en partie construits avec une sorte de ciment mêlé à des tessons de céramiques pour former le sol de certaines pièces et certains murs, maisons pourvues de couloirs, avec la trace d'escaliers de bois pour monter dans les étages. Les habitations étaient alimentées en eau par des citernes souterraines qui recueillaient l'eau de pluie à partir d'une cour centrale".[1]

"Carthage fut fondée en 814 avant J.-C. par des marins de Tyr - bien après Gadès et Utique qui furent fondées par les Phéniciens dans l'actuelle Tunisie, entre le XIIe et le Xe siècles avant Jésus-Christ - sur une presqu'île entourée de lagunes, au nord de l'actuelle Tunis. Au sommet de sa gloire, la cité compte 700 000 habitants si l'on en croit Strabon, un historien romain du IIe siècle av. J.-C. Carthage dominait la Méditerranée occidentale par le biais de ses comptoirs en Afrique, en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares et en Espagne (sans compter de petites îles comme Malte, les îles éoliennes (ou îles Stromboli), les îles Pélagies), et par le contrôle qu'elle exerçait sur d'anciens établissements phéniciens, tels Lixus (actuelle Mauritanie), Mogador (actuelle côte atlantique du Maroc), le port de Gadir (Gadès), (aujourd'hui Cadix en Espagne) et le port d'Utique en Afrique du nord. Grâce à son monopole du commerce et de la navigation en Méditerranée occidentale, la cité jouissait d'un accès total aux métaux, aux ressources humaines et agricoles de régions entières. ? l'aube de la première guerre punique, Carthage contrôlait en Afrique du nord un territoire d'environ 73 000 km et une population de près de quatre millions d'habitants." [1]

Navigation et commerce :

"Les Carthaginois furent de fabuleux marins. L'historien latin Pline l'Ancien écrivait à leur propos : « les Puniques inventèrent le commerce ». Comme Tyr, Carthage fait le négoce des métaux, notamment avec les comptoirs en Hispanie du sud, dans le royaume de Tartessos. Un texte raconte d’autre part le prodigieux voyage du suffète Hannon qui longea les côtes du continent africain jusqu'au golfe de Guinée. Ce voyage est connu sous le nom de Périple de Hannon. Parti de Carthage avec de nombreux navires pour établir une colonie, il aurait franchi les colonnes d'Hercule (détroit de Gibraltar) et aurait longé la côte de l'Afrique occidentale jusqu'à une limite sujette à conjectures, vraisemblablement aux environs du tropique du Cancer mais peut-être jusqu’au golfe de Guinée, en vue du Mont Cameroun. Revenu à Carthage, il fit graver la relation de ce voyage dans le temple de Baal-Moloch. On prête également aux Carthaginois d'autres périples comme celui d'Himilcon vers la Grande-Bretagne. Ces voyages d'exploration peuvent s'expliquer par la recherche de minerais et de nouveaux débouchés commerciaux : l'étain de Grande-Bretagne ou d'Espagne, l'or et autres matières premières d'Afrique Noire.Leur maîtrise de la mer s'explique par leur maîtrise des techniques navales. Ainsi, la trirème (galère à 3 rangs superposés de rameurs) serait une invention phénicienne. Excellents constructeurs de navires, ils purent construire grâce à leur flotte un empire maritime, que certains ont pu comparer à celui de Venise La grande république africaine était si jalouse de sa puissance maritime et commerciale qu'elle n'hésitait pas à violer le droit des gens pour empêcher la concurrence; elle ne permit jamais à d'autres vaisseaux que les siens de pénétrer dans l'Atlantique dont elle s'arrogea le monopole et l'on raconte qu'un navire carthaginois, suivi par un vaisseau romain, aima mieux s'engager dans une fausse direction et se faire échouer plutôt que de révéler sa route à un rival".[1]

"Le commerce des Carthaginois se faisait comme celui des Phéniciens uniquement par voie d'échanges, le simple troc. Carthage ne commença à avoir des monnaies qu'au IVe siècle, pour son commerce avec les Grecs de Sicile".[1]

"Le commerce fut, plus que jamais, protégé par l’ةtat. Des conventions diplomatiques et une surveillance très rigoureuse écartèrent les marchands étrangers de presque toutes les côtes où la République avait des possessions. Ces monopoles et l’existence de nombreuses colonies maritimes, qui furent surtout des lieux de trafic, sont des preuves non douteuses de l’activité du commerce carthaginois en Occident. Comme il se faisait par échanges, les importations devaient compenser les exportations. Cependant les découvertes archéologiques ne nous ont guère instruits sur cette question : dans l’Afrique du Nord, en arrière du littoral, les produits de l’industrie punique qui auraient pu résister au temps manquent presque entièrement. Cette industrie était de qualité trop inférieure pour faire concurrence aux produits grecs, là où ceux-ci se vendaient en toute liberté ; à Carthage même, ils étaient fort appréciés. Il est donc vraisemblable qu’en Italie, chez les Grecs, en Orient, les Carthaginois importaient surtout des matières premières. On peut supposer que les principales sources de leur richesse furent des métaux : l’étain de la presqu’île de Cornouaille, l’argent du Sud de l’Espagne, l’or africain. Sources qui n’étaient pas intarissables."[2]

"En Sicile et en Italie, les Carthaginois vendaient surtout des esclaves noirs, de l'ivoire, des métaux et des bois précieux, des pierres fines, des tissus orientaux, et toutes sortes de produits manufacturés; en Espagne, Carthage allait chercher le cuivre, et les mines de Huelva et des environs furent exploitées pour son compte. L'Afrique centrale lui fournissait des défenses d'éléphants, de la poudre d'or et des dattes. Sur la côte occidentale de l'Afrique où elle avait près de 300 comptoirs, elle tenait des marchés où elle échangeait contre les produits du Soudan et du Congo des armes, des poteries, du sel. Les grecs leur donnaient la réputation de vendre bibelots et verroteries en échange de produits de valeur ou matières premières issues des régions qu'ils abordaient. Enfin, ses navires allaient chercher le cuivre, l'étain et même l'ambre jaune dans les îles Sorlingues ou Cassitérides, sur les côtes de l'Angleterre et, dit-on, jusque sur les bords de la mer Baltique. Nombres d'objets et bibelots phéniciens d'inspiration diverses (grecque, égyptienne ...) ont été retrouvés dans les sites qu'ils fréquentèrent."[1]

Agriculture

"Les Phéniciens d’Orient étaient d’excellents agriculteurs. Dans la bande étroite qu’ils occupaient entre la Méditerranée et le Liban, en arrière des villes de la côte, Tyr, Sidon,Byblos, etc., s’étendaient des cantons fertiles, qui furent merveilleusement fécondés par le travail des hommes. On y cultivait les céréales et surtout la vigne, l’olivier, d’autres arbres fruitiers.Les Carthaginois, eux aussi, s’adonnèrent avec succès à l’agriculture"[2]

"La réussite de Carthage s'explique aussi par ses prouesses en matière d'agriculture en Afrique du nord, ce qui lui procura richesse et développement. Les Carthaginois surent développer les techniques agricoles parmi les plus efficaces de l'Antiquité. Elles furent reprises par les Romains à travers la traduction en latin du traité du punique Hannon. Carthage sut développer son hinterland tunisien, territoire dévolu à l'agriculture supérieur en superficie à celui de Rome et de ses alliés réunis, et encore fertile de nos jours, développant outre la culture du blé, celles de l'amande, de la figue, de l'olivier, de la grenade (perçue comme un fruit punique par les Romains), de la vigne. Ces plantes étaient déjà présentes à l'état sauvage dans la région, mais les Phéniciens y apportèrent les plants qui leur permirent d'en faire une production d'exportation dans tout le bassin méditerranéen : on a trouvé des traces de produits agricoles puniques en Grèce."[1]

"Le Carthaginois conseillait d’espacer largement les arbres : « En Afrique, dit encore Pline, — je laisse aux auteurs la

responsabilité de ce qu’ils avancent, — il existe beaucoup d’oliviers qu’on appelle milliaires, d’après le poids de l’huile

qu’ils produisent chaque année(1). Aussi Magon veut-il que les arbres soient séparés par un intervalle de 75 pieds [22 m.20] en tous sens, et de 45 [13 m. 32] au moins dans un sol maigre, dur, exposé aux vents. » Ces espacements ne sont pas excessifs on laisse aujourd’hui des intervalles de 24 mètres

dans la région de Sfax(2). Quant au rendement de 1000 livres (327 kilogrammes), Pline se refuse à l’admettre, et il a certainement raison. Peut-être s’agissait-il, dans le texte original de Magon, soit d’unités de poids inférieures aux livres romaines, soit du poids des olives récoltées, non du poids de l’huile(3)."[2]

Gouvernement

"C’est bien sûr grâce à une organisation politique stable et élaborée que Carthage a pu connaître un développement économique d’une telle ampleur.

Carthage ne nous est connue que par ses ennemis, les Grecs et les Romains, qui ne se sont pas fait défaut de médire de ses institutions et de ses lois qu'ils n'ont d'ailleurs qu'imparfaitement connues. C'est aussi à leurs calomnies qu'est due la réputation de perfidie que l'on fit dans l'Antiquité aux Carthaginois. C'est donc à travers le prisme du témoignage infidèle ou incomplet des écrivains grecs et latins que les historiens ont pu essayer de reconstituer la vie intime de la grande cité africaine.

De même que Rome, Carthage fut une République aristocratique; la noblesse y était basée sur la fortune plutôt qu'héréditaire :

« On pense à Carthage, dit Aristote, que celui qui peut exercer une fonction publique doit avoir non seulement de grandes qualités, mais encore de grandes richesses. "

Les fonctions publiques n'étaient pas rétribuées : les riches seuls pouvaient les exercer. Elles se perpétuaient parfois dans les familles qui réussissaient, en dépit des hasards du commerce, à conserver de génération en génération une grande fortune. C'est ainsi que les familles des Magon et des Barca fournirent de père en fils des magistrats et des généraux.

Le gouvernement de forme républicaine donc, similaire à celui de Rome, était composé d’un Sénat, et de deux suffètes (littéralement juges, mais les Romains les appelaient reges, c'est-à-dire rois) élus chaque année.

Le Sénat, composé, comme celui de Tyr, de 300 membres de l'aristocratie, représentant les tribus entre lesquelles les citoyens étaient répartis, avait la haute direction de toutes les affaires publiques et il délibérait sur toutes les questions intéressant l'ةtat; il décidait de la paix ou de la guerre. Cette assemblée souveraine était partagée en différentes sections. Une première section de trente membres, réglait l'ordre du jour des délibérations du Sénat, préparait les projets de loi. Une seconde section, le conseil des Dix, se composait, comme son nom l'indique, de dix sénateurs chargés d'assister et de contrôler les suffètes dans leur exercice du pouvoir. Cette sorte de conseil des ministres était très puissante, et ce furent ses membres que Malchus fit mettre à mort après avoir forcé les portes de Carthage vers l'an 520 avant notre ère.

A l'époque où les généraux de la famille de Magon devinrent tout puissants par leur ascendant sur les soldats, le Sénat ombrageux créa un nouveau conseil chargé de contrôler la conduite des commandants d'armées :

« La famille de Magon, raconte Justin, menaçant la liberté par sa trop grande puissance, on choisit parmi les sénateurs, cent juges qui eussent à demander compte de la conduite des généraux à leur retour. »

Ce conseil des Cent devint permanent et c'est lui que les écrivains grecs appellent γερουσια; il avait en quelque sorte la police de l'ةtat comme attributions; il grandit sans cesse en importance, se transforma en un tribunal d'inquisition et d'oppression tyrannique qui souvent délibérait la nuit dans des réunions secrètes. Hannibal eut à lutter contre ce tribunal qu'il parvint cependant à réformer. On pense que ces suffètes exerçaient à la fois le pouvoir judiciaire et exécutif, non le pouvoir militaire, exercé par des chefs élus séparément chaque année par l'Assemblée du peuple et recrutés dans les grandes familles de la cité. Les suffètes étaient assistés par un Conseil des Anciens, dont les membres étaient recrutés parmi les sénateurs ; ils furent choisis au début dans la famille des Magonides puis dans celle des Hannonides. Il est probable que le Sénat était composé par les membres de ces familles influentes, mais on ne sait si les suffètes étaient élus par ces oligarques ou par tout le peuple. Ces inconnues ne nous permettent pas de déterminer quel était le degré de démocratie dans l'ancienne Carthage ; il semble cependant acquis que les principales familles de marchands exerçaient l'essentiel du pouvoir réel.Dans l'administration de la république, le parti aristocratique était représenté par les deux suffètes et le Sénat, le parti démocratique par l'Assemblée Populaire.

L'Assemblée du Peuple se composait non point de tout le peuple, mais seulement des timuques, c’est-à-dire des citoyens qui possédaient le degré de fortune auquel était attachée la jouissance des droits politiques. Cette assemblée ne pouvait dans l'origine qu'approuver ou rejeter les propositions que le Sénat voulait bien lui faire. Mais elle empiéta petit à petit sur les prérogatives du Sénat, finit par avoir des représentants ou des défenseurs dans les assemblées aristocratiques, et ce fut la faction populaire qui maintint longtemps les Barca au pouvoir. Son intervention irrégulière dans les affaires publiques jeta le désordre et la confusion dans l'exercice du gouvernement et ne fit que précipiter la ruine de la République."[1]

La littérature

"Le Carthaginois ne différait du Phénicien proprement dit que par quelques particularités grammaticales. Cette langue servit de fond linguistique et culturel commun aux Phéniciens d'occident, dont le centre économique et culturel devint Carthage la punique. Cette langue sera aussi utilisée tant par les élites que par les populations des régions sous influence punique : Numidie et autres régions berbères du Maghreb, Ibères et autres populations du royaume de Tartessos (dans le sud de l'Espagne), et sera véhiculée en profondeur dans leurs territoires. Cette langue fut présente, même si le latin était devenu prépondérant, incontournable, jusqu'à l'arrivée des envahisseurs arabes, au VIème S. ap. J.-C., cette langue déclinante étant encore utilisée comme patois local dans certaines régions.

Les Carthaginois avaient une littérature considérable qui a presque entièrement péri. Il existe cependant un grand nombre de stèles, et tout un corpus d'inscriptions.Après la prise de la ville par les Romains en 146, la bibliothèque fut répartie entre les différents princes africains, alliés de Rome, qui parlaient ou comprenaient la langue punique. Une exception toutefois fut faite pour le traité de Magon sur l'agriculture et l'économie rurale, qui fut emporté à Rome et traduit quatre fois en latin, dont la première par ordre du Sénat romain, puis aussi en Grec; celui d'Hamilcar avait été également traduit en Grec. Ces traductions-mêmes sont perdues en grande partie; mais tous les auteurs romains qui traitent d'agronomie, Caton, Pline, Columelle, parlent de l'ouvrage de Magon; ils en font les plus grands éloges et ils en citent des passages qui justifient cette réputation.Carthage eut un philosophe, Hasdrubal, qui alla étudier en Grèce sous le nom de Clitomaque; elle eut aussi des historiens nationaux dont Salluste consulta les écrits dans la bibliothèque du roi Hiempsal : il ne nous en reste que quelques citations en traduction latine.On honorait aussi d'un culte spécial un dieu-enfant, Joel, le Tammuz-Adonis des Phéniciens, et Melqart, assimilé à Héraclès. Chaque année, Carthage envoyait à Tyr une députation chargée d'aller offrir un sacrifice solennel au dieu et de consacrer dans ce sanctuaire de la métropole la dîme du butin pris sur l'ennemi. Nous connaissons encore, mais seulement de nom, d'autres divinités carthaginoises : Rabbat-Umma, «la grande-mère», Baalat-Haedrat «la maîtresse du sanctuaire», Astoret, Illat, Sakôn, Aris, Tsaphon, qui ne sont peut-être que d'autres appellations de Tanit, d'Eschmoun, de Melqart et de Ba’al-Hammon."[1]

La religion

"La religion des Carthaginois et de leurs colonies était celle des Phéniciens. Elle était affaire d'état, publique. Les prêtres n'intervenaient pas directement dans la politique intérieure ou extérieure de Carthage (ils ne jouent par exemple aucun rôle dans les guerres puniques mettant aux prises romains et carthaginois).

Au sommet du panthéon, il y avait une triade divine formée de Ba’al Hammon - « Ba’al le brûlant » ou Moloch, identifié à Cronos – Saturne par les Grecs et les Romains, de Tanit, la déesse céleste et lunaire à rapprocher de l'Astartéphénicienne, et assimilée à Artémis ou Junon, enfin d'Eschmoun assimilé Esculape.

Dans les inscriptions puniques, Tanit est souvent qualifiée de Rabbat Tanit, « la grande Tanit », ou Tanit Pené Ba’al, «Tanit la face de Ba’al». EIle était la divinité poliade de Carthage et elle tenait le premier rang dans le panthéon, même avant Ba’al-Hammon. Dans le traité d'Hannibal avec les Grecs, elle est appelée le génie (δαιμον) de Carthage. Elle a pour symbole le croissant lunaire. Ba’al(4)-Hammon, le grand dieu de toute la Libye, est parfois figuré sous la forme d'un vieillard dont le front est orné de cornes de bélier, et cet animal accompagne souvent la statue du dieu. Diodore décrit ainsi la statue colossale du temple de Ba’al-Hammon : « Elle était de bronze, avec les bras étendus en avant et abaissés; ses mains, dont la paume était en dessus, étaient inclinées vers la terre, afin que les enfants qu'on y plaçait tombassent immédiatement dans un gouffre plein de feu.(5) » A l'époque romaine, le culte de Ba’al adoptera des traits de Jupiter, déité majeure du panthéon romain.".[1]

---------------------------------

Notes

(1). « In Africa... miliarias vocari mullas narrant a pondere olei quod forant annuo proventu. »

(2). P. Bourde, Rapport sur les cultures fruitières et en particulier sur la culture de l’olivier dans le centre de la Tunisie (Tunis, édit. de 1899), p. 43, n. 1. Les intervalles sont bien moindres dans le Nord de la Tunisie. Caton (De agri cullura, 6) conseille 25-30 pieds ; Columelle (V, 9, 7), des intervalles différents selon les terres, de 25 à 60 pieds.

(3). En admettant 327 kilogrammes d’olives et un rendement de 20 p. 100 d’huile (chiffre maximum pour la fabrication indigène actuelle), cela ferait 65 kg. 4. par arbre, c’est-à-dire un peu plus de 71 litres. Dans la région de Sfax, des oliviers en plein rapport peuvent donner 90 litres. « Certains arbres produisent jusqu’à 200 litres. Ils sont rares. On n’en compte pas plus d’un à deux sur cent, dans les plus belles olivettes » (Bourde, l. c., p. 35).

(4) Le terme punique ba’al signifie également en phénicien "maître", "seigneur", "citoyen". Ce n'est pas exclusivement un terme à connotation religieuse : on retrouve le terme ba’al dans plusieurs prénoms carthaginois (Hannibal, Hasdrubal), de même qu'on retrouve dans le nom Hamilcar la même racine que dans le nom du dieu Melqart, auquel il est lié.

(5) Comme les Phéniciens, les Carthaginois admettaient, nous disent les auteurs romains, les sacrifices d'enfants. Ces immolations se seraient renouvelées chaque année devant la statue de Baal-Hammon. Après avoir rappelé la férocité des Carthaginois envers leur prisonnier Regulus, Valère Maxime raconte qu'à Carthage, on immolait des prisonniers de guerre à l'occasion de la cérémonie du lancement d'un navire ou lorsqu'on devait entreprendre une expédition maritime. Ces sacrifices humains, sortes de baptême des vaisseaux, s'accomplissaient en faisant écraser les malheureux entre la carène du navire et la jetée du port. Ces pratiques supposées auraient persisté même pendant la domination romaine à Carthage et n'auraient disparu que sous l'action du christianisme.

************************************************** *****

Nos ancêtres les Berbères : Histoire des berbères

Les Amazigs, "les hommes libres"

« De nombreux chercheurs ont pensé et écrit que Amazig signifiait "homme(s) libre(s) " .Ce terme est employé par un certain nombre de groupes berbérophones pour se désigner eux-mêmes. »[Encyclopédie berbère IV, 1987, p 562-568.] AMAZI½, "(le/un) Berbère" par Salem CHAKER p.5

Le passé Berbère remonte à la nuit des temps mais si les Berbères revendiquent une présence au Maghreb, vieille de plus de cinq mille ans, leur nom n’est apparu qu’en des temps beaucoup plus proches de nous. Leur communauté s’étend de la frontière égyptolibyenne à l’Atlantique et des côtes méditerranéennes au Niger, au Mali et au Burkina.

Les populations qui s’installent peu après dans la région, probablement originaires d’Europe et d’Asie,donnent naissance aux ancêtres des Berbères. On sait peu de choses de ces peuples, dont la langue dite libyque est quasi indéchiffrable et présente des similitudes avec le Tifinagh des Touareg. [1]

Les carthaginois, qui commercent pendant plusieurs siècles avec les Berbères, leur apportent non seulement l’or, la vigne et certaines méthodes agricoles, mais aussi de nouveaux rites religieux. Au IIIème siècle av. J.C., sur le peuple des Massyles établis entre Constantine et l’actuelle frontière tunisienne, règne le premier roi berbère connu, Masinissa, qui avec l’alliance des Romains, fonde le royaume de Numidie.[1]

Les Berbères possèdent une écriture alphabétique (consonantique) qui leur est propre depuis l'Antiquité. Les inscriptions les plus anciennes ont pu être datées du VIe siècle avant J.C. (Camps, 1978). Cette écriture est attestée durant toute l'Antiquité, aux époques punique et romaine. Le témoignage le plus explicite et le plus exploitable en est l'ensemble des inscriptions bilingues, punique/libyque puis latin/libyque (Cf. RIL). Cette écriture est précisément mentionnée par des auteurs1 latins tardifs du Ve et VIe siècle après J.C.

la langue berbère :Tamazight

« Le berbère est l'une des branches de la grande famille linguistique chamito-sémitique (ou "afro-asiatique", selon la terminologie américaine initiée par J. Greenberg), qui comprend, outre le berbère : le sémitique, le couchitique, l'égyptien (ancien) et, avec un degré de parenté plus éloigné, le groupe "tchadique". Le berbère peut être considéré comme la langue "autoch-tone" de l’Afrique du Nord et il n’existe actuellement pas de trace positive d’une origine exté-rieure ou de la présence d’un substrat pré-/non-berbère dans cette région. Aussi loin que l’on puisse remonter, le berbère est déjà installé dans son territoire actuel. La toponymie notam-ment n’a pas permis jusqu’ici d’identifier un quelconque sédiment pré-berbère.» [paru sous le titre : « Le berbère », in Les langues de France (sous la direction de Bernard Cer-quiglini), Paris, PUF, 2003, p. 215-227.] LA LANGUE BERBERE par Salem CHAKER p.1

Le berbère était en contact avec de nombreuses langues exterieurs comme le punique avec Carthage le latin avec les romains,l'arabe après la conquete arabe du nord africain et enfin avec le français.

- L'ECRITURE LIBYCO-BERBERE

« Une écriture "nationale" ancienne, pérenne et identitaire Les Berbères possèdent une écriture alphabétique (consonantique) qui leur est propre depuis l'Antiquité. Les inscriptions les plus anciennes ont pu être datées du VIe siècle avant J.C. (Camps, 1978). Cette écriture est attestée durant toute l'Antiquité, aux époques punique et romaine. Le témoignage le plus explicite et le plus exploitable en est l'ensemble des inscriptions bilingues, punique/libyque puis latin/libyque (Cf. RIL). Cette écriture est précisément mentionnée par des auteurs (1) latins tardifs du Ve et VIe siècle après J.C.

On est donc assuré que l'alphabet berbère a perduré en Afrique du Nord proprement dite au moins jusqu'à la fin du monde antique.

Dans l'état actuel de la connaissance,on peut cependant admettre comme hypothèse raisonnable que sa disparition dans la zonenord du monde berbère se situe entre ± 550 et ± 750 après J.C.

En revanche, son utilisation a perduré chez les Touaregs qui la dénomment tifinagh ou tifinaɣ , nom féminin pluriel issu de tafineɣ t/tafineq). Chez eux, cette écriture a une fonction essentiellement ludique (messages amoureux, jeux langagiers) et symbolique (marques de propriété, signatures) ; son usage utilitaire était et reste limité à la rédaction de courts messages. Elle n'a pas servi à fixer la mémoire historique ou la littérature de ce groupe berbérophone. Elle est cependant investie de valeurs socio-symboliques extrêmement fortes, au point que les Touaregs se dénomment eux-mêmes souvent Kel tefinaɣ "les gens des tifinagh" car ils perçoivent nettement cet alphabet comme une "écriture nationale" qui les distingue à la fois des Arabes (qui ont leur alphabet propre) et des Négro-africains (censés ne pas avoir d'écritures spécifiques).

Durant la période antique, l’usage de cette écriture était également sans doute assez restreint puisqu'elle ne nous est parvenue qu'à travers des inscriptions funéraires et votives.

L'écrasante majorité des documents libyques est constituée par des inscriptions tombales,très brèves, qui semblent contenir essentiellement des noms propres. Quelques rares inscriptions (2), dans des abris sous roche, qui ont certainement été des lieux de culte, ont un caractère magico-religieux. Un petit groupe d’inscriptions libyques, fortement influencées par les usages épigraphiques puniques (les grandes inscriptions monumentales de la Tunisie du Nord, Dougga : RIL 1 à 12) esquissent même un embryon d'usage officiel de l'écriture berbère puisqu’il s’agit de dédicaces monumentales municipales, en l’honneur de monarques ou de dignitaires numides.

Dans l'Antiquité, cette écriture a eu certainement aussi une fonction identitaire ("berbère") puisque des inscriptions en libyque sont consacrées à des rois berbères (Massinissa), à des dignitaires de rang divers et que de nombreux "indigènes" ont éprouvé le besoin de rédiger les épitaphes de leurs proches en libyque – alors qu'ils avaient bien

entendu l'écriture punique ou latine à leur disposition. L'existence de bilingues latin/libyque,qui semblent avoir été les épitaphes de Berbères ayant servi dans l'armée romaine, confirme la persistance de cette fonction identitaire de l'écriture libyque, y compris pendant la période romaine. Des inscriptions funéraires comme RIL 146 où le même personnage est dénommé : C. Iulius G(a)e(tu)lus dans la version latine et KTH W MSWLT dans le texte libyque confirment à la fois le maintien d'un système anthroponymique libyque parallèle et étranger à l'"état-civil" romain et la persistance d'une conscience identitaire "libyque" forte, se manifestant à travers l'usage de la langue et de l'écriture locales. On a donc bien affaire à une véritable "écriture nationale" berbère puisqu'on en rencontre des traces anciennes dans toute l'aire d'extension de la langue berbère – de la Libye au Maroc, de la Méditerranée au Sahara central –, et que, dans l’Antiquité comme dans la période contemporaine, elle a une fonction de marquage identitaire nette. »[Colloque annuel de la SHESL, Lyon-ENS, samedi 2 février 2002] L’ECRITURE LIBYCO-BERBERE. Etat des lieux, déchiffrement et perspectives linguistiques et sociolinguistiques par Salem CHAKER

Les berbères et l'Islam

Bien des régions, supportant mal l’omnipotence des fonctionnaires de l’Empire Bysantin et l’extrême centralisation du système, vont faire bon accueil aux idées prônant l’égalité et l’indépendance financière et commerciale apportées par l’Islam. Il semble que, dans leur offensive contre les Byzantins, les troupes arabo-musulmanes, conduites par Oqba ibn Nafi,atteignent l’Atlantique dès 681.

Pendant une longue période, l’armée musulmane n'a contrôlé qu’une partie de la côte maghrébine à cause de la résistance de queslques tribus berbères . Mais elle a fini par contourner ses opposants et par poursuivre sa conquête. En 711, ses troupes, qui étaient devenues entre-temps majoritairement berbères et mêmes dirigées par un officier berbère (Tariq Ibn Ziyad, qui a donné son nom à Gibraltar), débarquent sur la péninsule Ibérique, mettent en déroute l’armée des Wisigoths et entreprennent la conquête du territoire.

- Les dynasties berbères*

Les almoravides

Les souverains almoravides sont issus d’un groupe de tribus berbères, les Sanhadja,nomadisant dans le Sahara, entre Sénégal, Niger et Sud marocain, et converties à l’islam à la fin du IXe siècle.[1]

Les Almohades

Dès 1121, cependant, la puissance almoravide est déstabilisée par le soulèvement des Almohades, au Maroc. En 1147, ces derniers renversent les Almoravides, qui maintinrent toutefois un royaume aux Baléares, jusqu’en 1202.

Les Almohades (en arabe, al-Muwahhid, « qui proclame l’unité divine »), dynastie berbère musulmane, issue d’un mouvement de réforme religieuse, règnent sur le Maghreb et l’Espagne musulmane de 1147 à 1269.[1]

Les Mérinides (1269-1465)

Nomades originaires des hauts plateaux du Maroc oriental, les Beni Merin étendirent leurs pouvoirs à la suite des Almohades dont l'empire se désagrégeait. Une nouvelle capitale, Fès Djedid, est fondée en 1276 par Abou Youssef Yakoub. Grand défenseur de l'orthodoxie religieuse, il entreprit la construction de nombreuses mosquées et médersas, foyers intellectuels dont l'importance ne fera que grandir. Ces universités coraniques témoignent également d'un art nouveau : l'art hispano-mauresque, dont le degré de raffinement caractérise la période mérinide. Grenade, sauvée, connaît son âge d'or.

Abou el Hassan, troisième et plus valeureux des souverains mérinides, contrôlera l'empire de 1331 à 1349. En 1347, il parvient à reconstituer un empire berbère s'étendant de Tunis aux rivages de l'Atlantique. Son fils Abou Inan perd Algérie et Tunisie. Après sa mort, en 1358, le pouvoir s'affaiblit, victime de luttes intestines, et le Maroc se replie sur lui-même.[3]

Les Wattassides (XVème siècle)

Après avoir régenté les Mérinides, les Wattassides les supplantent en 1472.

Au même moment, l'Europe est prise d'une fièvre conquérante : les Portugais s'emparent de Ceuta (1415) et de Tanger (1471) et créent bientôt des comptoirs sur la côté atlantique. Grenade reconquise (1492), les Espagnols s'installent à Melilla (1497). C'est alors que naît un mouvement de résistance nationale cimentée par l'idée de guerre sainte. Un pouvoir chérifien prend une importance croissante et donnera naissance à la dynastie des Saadiens (1572-1603). [3]

Les Saadiens (XVIe-XVIIe siècle)

Originaires de la vallée du Draa, les Saadiens éliminent les Wattassides et préservent une indépendance menacée par les royaumes européens et la Sublime Porte. Partis de Taroudant, ils occupent le Sous, Marrakech et Fès, reprennent certains comptoirs aux Portugais puis conquièrent Tombouctou.

Devenue leur nouvelle capitale, Marrakech s'enorgueillit bientôt d'une cour brillante et riche en créations artistique (palais el Badi). A la mort de Ahmed Al-Mansour (1603), le chaos s'installe et les confréries deviennent de plus en plus influentes. Le pays sera divisé en plusieurs principautés qui vont s'affronter jusqu'à l'avènement de la dynastie des chérifs alaouites, au milieu du XVIIème siècle.[3]

Les Alaouites

Originaires du Tafilalet des descendants d'Ali, les Alaouites fonderont au XVIIe siècle une dynastie qui règne encore aujourd'hui sur le Maroc.

Moulay Ismaïl (1672-1727), le souverain le plus célèbre de cette dynastie, réorganisa le Maroc après avoir pacifié les tribus rebelles et vaincu chrétiens et ottomans. Roi bâtisseur, il fonda Mekhnès et y installa sa capitale, affermissant ainsi le pouvoir central. [3]

Notes&Références

(1)Notamment Fulgentius (Fulgence le mythographe) et Corippus au 6e siècle.

(2)L’ une des plus importantes est celle d'Ifigha en Kabylie : Cf. RIL 848 ou Musso & Poyto, 1969, pp. 10-11.

- L'ECRITURE LIBYCO-BERBERE Etat des lieux et perspectives par Salem CHAKER.

- [1]Courte histoire des Berbères. Sources : Encyclopédie ENCARTA-MS Corp. site Amazellaw.free.fr

- [3]Les grandes dynasties berbères d'Afrique du Nord(histoire, chefs, réalisations, rapports avec le monde andalous) (Hazem El Shafei) http://www.icbm-orient-occident.org/...s/Page1524.htm

- [Encyclopédie berbère IV, 1987, p 562-568.]AMAZIɣ, "(le/un) Berbère" par Salem CHAKER

En savoir plus sur http://metlinebledi.e-monsite.com/pa...TASfgo9xz2U.99

تعليق